Орбиты искусственных спутников земли. вывод спутников на орбиту

Траектория движения ИСЗ называется орбитой. Во время свободного полета спутника, когда его бортовые реактивные двигатели выключены, движение происходит под воздействием гравитационных сил и по инерции, причем главной силой является притяжение Земли.

Если считать Землю строго сферической, а действие гравитационного поля Земли — единственной силой, воздействующей на спутник, то движение ИСЗ подчиняется известным законам Кеплера: оно происходит в неподвижной (в абсолютном пространстве) плоскости, проходящей через центр Земли, — плоскости орбиты; орбита имеет форму эллипса (рис 3.1) или окружности (частный случай эллипса).

При движении спутника полная механическая энергия (кинетическая и потенциальная) остается неизменной, вследствие чего при удалении спутника от Земли скорость его движения уменьшается.

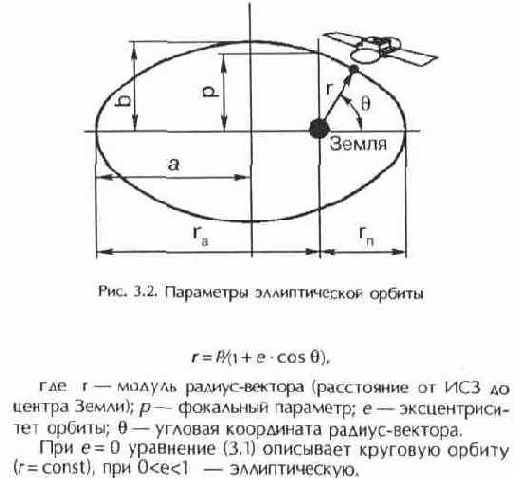

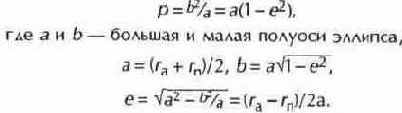

Уравнение эллиптической орбиты спутника Земли в полярной системе координат определяется формулой

В случае эллиптической орбиты точкой перигея называют точку орбиты, соответствующую наименьшему значению радиус-вектора r = rп, точкой апогея — точку, соответствующую наибольшему значению r = ra (рис. 3.2).

Земля находится в одном из фокусов эллипса. Входящие в формулу (3.1) величины связаны соотношениями:

Расстояние между фокусами и центром эллипса составляет ае, т. е. пропорционально эксцентриситету. Высота спутника над поверхностью Земли

h=r-R,

где R — радиус Земли. Линия пересечения плоскости орбиты с плоскостью экватора (а — а на рис. 3.1) называется линией узлов, угол i между плоскостью орбиты и плоскостью экватора — наклонением орбиты. По наклонению различают экваториальные (i = 0°), полярные (i = 90°) и наклонные орбиты,(0°<i<90° 90°<i<180°).

Орбита спутника характеризуется также долготой апогея д — долгота подспутниковой точки (точка пересечения радиуса-вектора с поверхностью Земли) в момент прохождения спутником апогея и периодом обращения Т (время между двумя последовательными прохождениями одной и той же точки орбиты).

Для систем связи и вещания необходимо, чтобы имелась прямая видимость между спутником и соответствующими земными станциями в течение сеанса связи достаточной длительности. Если сеанс не круглосуточный, то удобно, чтобы он повторялся ежесуточно в одно и то же время. Поэтому предпочтительны синхронные орбиты с периодом обращения, равным или кратным времени оборота Земли вокруг оси, т. е. звездным суткам (23 ч 56 мин 4 с).

Широкое применение нашла высокая эллиптическая орбита с периодом обращения 12 ч, когда для систем связи и вешания использовались спутники «Молния» (высота перигея 500 км, апогея — 40 тыс. км). Движение ИСЗ на большой высоте — в области апогея — замедляется, а область перигея, расположенную над южным полушарием Земли, спутник проходит очень быстро. Зона видимости ИСЗ на орбите типа «Молния» в течение большей части витка вследствие значительной высоты велика. Она расположена в северном полушарии и поэтому удобна для северных стран. Обслуживание всей территории бывшего СССР одним из ИСЗ возможно в течение не менее 8 ч, поэтому трех ИСЗ, сменяющих друг друга, было достаточно для круглосуточной работы. В настоящее время ради исключения перерывов связи и вещания, упрощения систем наведения антенн земных станций на ИСЗ и других эксплуатационных преимуществ осуществлен переход на использование геостационарных орбит (ГСО) спутников Земли.

Орбита геостационарного ИСЗ — это круговая (эксцентриситет е = 0), экваториальная (наклонение i = 0°), синхронная орбита с периодом обращения 24 ч, с движением спутника в восточном направлении.

Орбиту ГСО еще в 1945 г. рассчитал и предложил использовать для спутников связи английский инженер Артур Кларк, известный впоследствии как писатель-фантаст. В Англии и многих других странах геостационарную орбиту называют «Пояс Кларка» (рис. 3.3).

Орбита имеет форму окружности, лежащей в плоскости земного экватора с высотой над поверхностью Земли 35 786 км. Направление вращения ИСЗ совпадает с направлением суточного вращения Земли. Поэтому для земного наблюдателя спутник кажется неподвижным в определенной точке небесной полусферы.

Геостационарная орбита уникальна тем, что ни при каком другом сочетании параметров нельзя добиться неподвижности свободно движущегося ИСЗ относительно земного наблюдателя. Необходимо отметить некоторые достоинства геостационарных ИСЗ. Связь осуществляется непрерывно, круглосуточно, без переходов (заходящего ИСЗ на другой);

на антеннах земных станций упрощены, а на некоторых даже исключены системы автоматического сопровождения ИСЗ;

механизм привода (перемещения) передающей и приемной антенн облегчен, упрошен, сделан более экономичным; достигнуто более стабильное значение ослабления сигнала на трассе Земля — Космос; зона видимости геостационарного ИСЗ около одной трети земной поверхности; трех геостационарных ИСЗ достаточно для создания глобальной системы связи; отсутствует (или становится весьма малым) частотный сдвиг, обусловленный эффектом Доплера.

Эффектом Доплера называют физическое явление, заключающееся в изменении частоты высокочастотных электромагнитных колебаний при взаимном перемещении передатчика и приемника. Эффект Доплера объясняется изме

нением расстояния во времени. Этот эффект может возникнуть также и при движении ИСЗ на орбите. На линиях связи через строго гестационарный спутник доплеровский сдвиг не возникает, на реальных геостационарных ИСЗ — мало существен, а на сильно вытянутых эллиптических или низких круговых орбитах может быть значительным. Эффект проявляется как нестабильность несущей частоты ретранслируемых спутником колебаний, которая добавляется к аппаратурной нестабильности частоты, возникающей в аппаратуре бортового ретранслятора и земной станции. Эта нестабильность может существенно осложнять прием сигналов, приводя к снижению помехоустойчивости приема.

К сожалению, эффект Доплера способствует изменению частоты модулирующих колебаний. Это сжатие (или расширение) спектра передаваемого сигнала невозможно контролировать аппаратурными методами, так что если сдвиг частоты превысит допустимые пределы (например, 2 Гц для некоторых типов аппаратуры частотного разделения каналов), то канал оказывается неприемлемым.

Существенное влияние на свойства каналов связи оказывает и запаздывание радиосигнала при его распространении по линии Земля — ИСЗ — Земля.

При передаче симплексных (однонаправленных) сообщений (программ телевидения, звукового вешания и других дискретных (прерывистых) сообщений это запаздывание не ощущается потребителем. Однако при дуплексной (двусторонней) связи запаздывание на несколько секунд уже заметно. Например, электромагнитная волна от Земли на ГСО и обратно «путешествует» 2...4 с (с учетом задержки сигнала в аппаратуре ИСЗ) и наземной аппаратуре. В этом случае не имеет смысла передавать сигналы точного времени.

Вывод геостационарного спутника на орбиту обычно осуществляется многоступенчатой ракетой через промежуточную орбиту. Современная ракета-носитель представляет собой сложный космический летательный аппарат, который приводится в движение реактивной силой ракетного двигателя.

В состав ракеты-носителя входят ракетный и головной блоки. Ракетный блок является автономной частью составной ракеты с топливным отсеком, двигательной установкой и элементами системы разделения ступеней. Головной блок включает в себя полезную нагрузку и обтекатель, защищающий конструкцию ИСЗ от силового и теплового воздействий набегающего потока воздуха при полете в атмосфере и служащего для монтажа на его внутренней поверхности элементов, которые участвуют в подготовке к пуску, но не функционируют в полете. Главный обтекатель позволяет облегчить конструкцию ИСЗ и является пассивным элементом, надобность в котором отпадает после выхода ракеты-носителя из плотных слоев атмосферы, где он сбрасывается. Полезная нагрузка космического аппарата состоит из ретрансляционного оборудования связи и вещания, радиотелеметрических систем, собственно корпуса ИСЗ со всеми вспомогательными и обеспечивающими системами.

Принцип действий одноразовой многоступенчатой ракеты-носителя состоит в следующем: пока работает первая ступень, можно рассматривать остальные вместе с истинной полезной нагрузкой в качестве полезной нагрузки первой ступени. После ее отделения начинает работать вторая, которая вместе с последующими ступенями и истинной полезной нагрузкой образует новую самостоятельную ракету. Для второй ступени все последующие (если они есть) вместе с истинным полезным грузом играют роль полезной нагрузки и так далее, т. е. полет ее характеризуется несколькими этапами, каждый из которых является как бы ступенью для сообщения начальной скорости другим одноступенчатым ракетам, входящим в ее состав. При этом начальная скорость каждой последующей одноступенчатой ракеты равна конечной скорости предыдущей. Отторжение первой и последующих ступеней носителя осуществляется после полного выгорания топлива в двигательной установке.

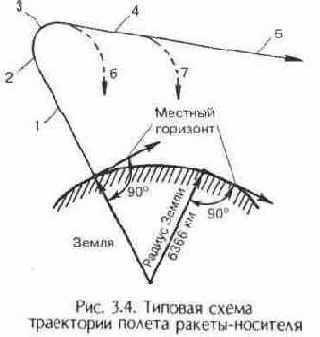

Путь, который проходит ракета- носитель при выведении ИСЗ на орбиту, называют траекторией полета. Он характеризуется активным и пассивным участками. Активный участок полета — это пролет ступеней носителя с работающими двигателями, пассивный участок — полет отработавших ракетных блоков после их отделения от ракеты-носителя.

Носитель,стартуя вертикально (участок 1, расположенный на высоте 185... 250 км), выходит затем на криволиней

ный активный участок 2 в восточном направлении. На этом участке первая ступень обеспечивает постепенное уменьшение угла наклона ее оси по отношению к местному горизонту. Участки 3, 4 — соответственно активные участки полета второй и третьей ступеней, 5 — орбита ИСЗ, 6, 7 — пассивные участки полета ракетных блоков первой и второй ступеней (рис. 3.4).

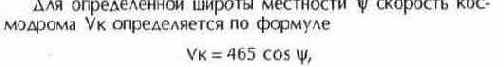

При выведении ИСЗ на соответствующую орбиту большую роль играют время и место запуска ракеты-носителя. Подсчитано, что космодром выгоднее располагать как можно ближе к экватору, так как при разгоне в восточном направлении ракета-носитель получает дополнительную скорость. Эта скорость называется окружной скоростью космодрома Vк, т. е. скорость его движения вокруг оси Земли благодаря суточному вращению планеты.

т. е. на экваторе она равна 465 м/с, а на широте космодрома Байконур — 316 м/с. Практически это означает, что с экватора той же ракетой-носителем может быть запушен более тяжелый ИСЗ.

Завершающей стадией полета ракеты-носителя является вывод ИСЗ на орбиту, форма которой определяется кинетической энергией, сообщаемой ИСЗ ракетой, т. е. конечной скоростью носителя. В том случае, когда спутнику сообщается количество энергии, достаточное для его вывода на ГСО, ракета-носитель должна вывести в точку, удаленную от Земли на 35 875 км, и сообщить ему при этом скорость 3075 м/с.

Орбитальную скорость геостационарного ИСЗ легко подсчитать. Высота ГСО над поверхностью Земли 35 786 км, радиус ГСО на 6366 км больше (средний радиус Земли), т. е. 42 241 км. Умножив значение радиуса ГСО на 2л (6,28), получим ее длину окружности — 265 409 км. Если разделить ее на длительность суток в секундах (86 400 с), получим орбитальную скорость ИСЗ — в среднем 3,075 км/с, или 3075 м/с.

Обычно вывод спутника ракетой-носителем осуществляется в четыре этапа: выход на начальную орбиту; выход на орбиту «ожидания» (парковочную орбиту); выход на переходную орбиту; выход на конечную орбиту (рис. 3.5). Цифрам соответствуют следующие этапы вывода спутника на ГСО: 1 — первоначальная переходная орбита; 2 — первое

включение апогейного двигателя для выхода на промежуточную переходную орбиту; 3 — определение положения на орбите;

4 — второе включение апогейного двигателя для выхода на первоначальную орбиту дрейфа; 5 — переориентация плоскости орбиты и коррекция ошибок; 6 — ориентация перпендикулярно к плоскости орбиты и коррекция ошибок; 7 —

остановка платформы спутника, раскрытие панелей, полная расстыковка с ракетой; 8 — раскрытие антенн, включение гиростабилизатора; 9 — стабилизация положения: ориентация антенн на нужную точку Земли, ориентация солнечных батарей на Солнце, включение бортового ретранслятора и установление номинального режима его работы.